SVG Toolkit

Create Wide Variety of Icons for Games & Apps with 29,011+ Presets

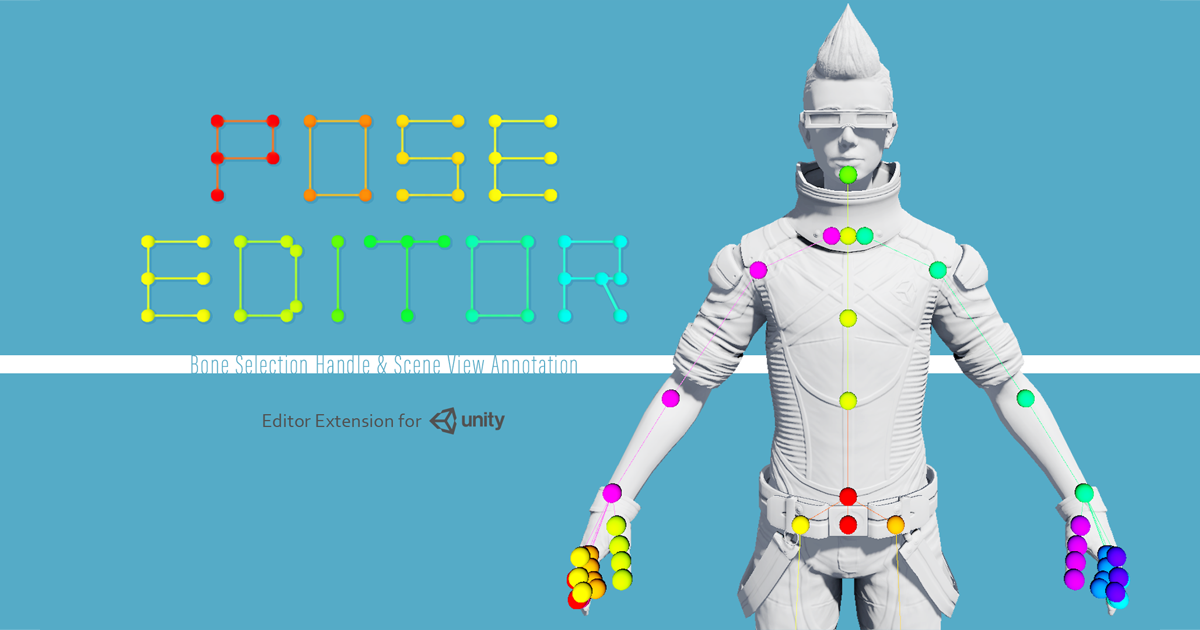

キャラクターポーズエディター

DCCツールのマニピュレーターをUnityで使おう

App Window Utility

アプリのウインドウ操作を行うライブラリ

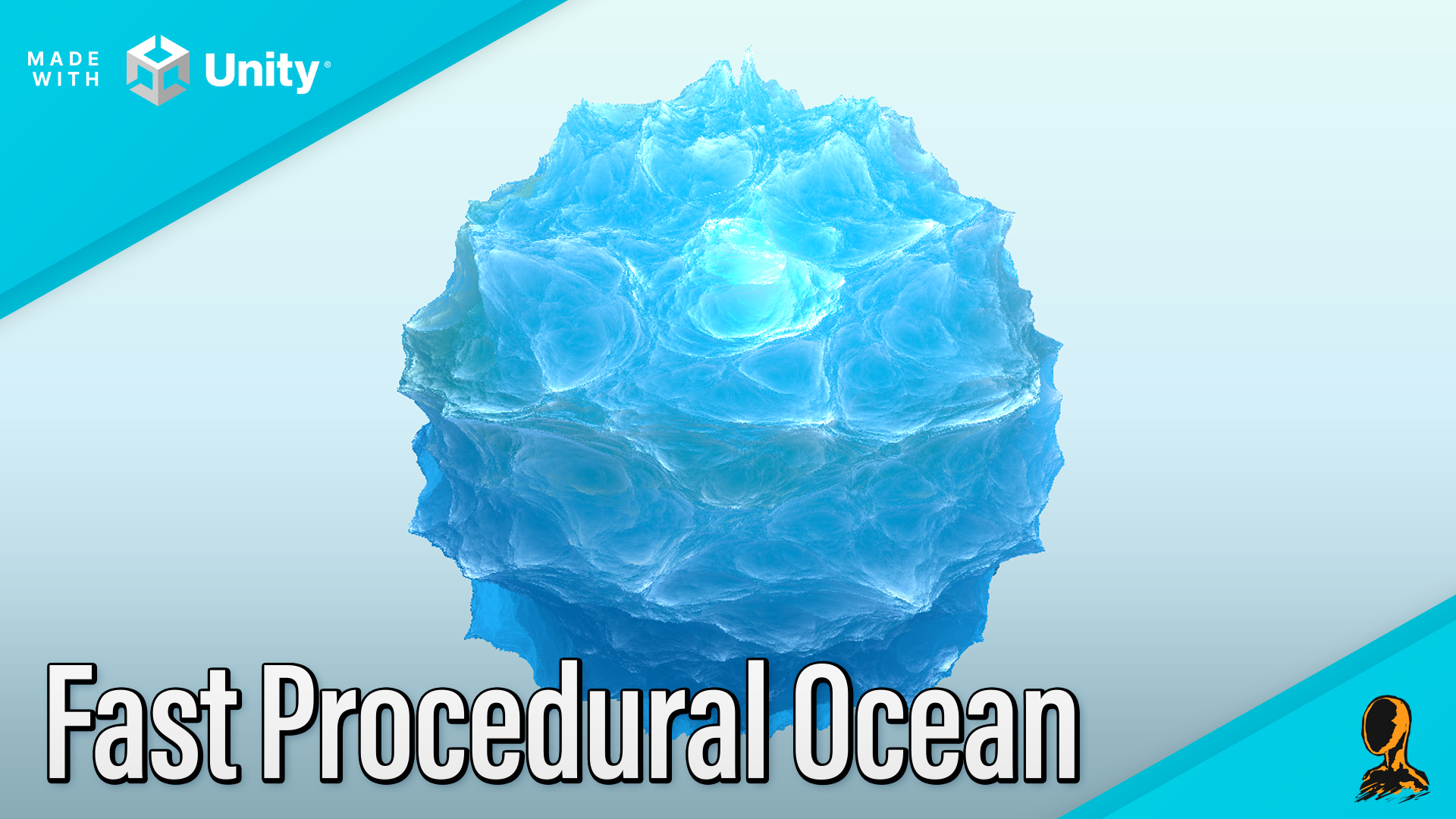

Fast Procedural Ocean

高速に動作する Unity 向け海洋シェーダー

VRM Tool Kit

VRMアバターをオーサリングするための定番ツール

Terrain Fbx Exporter

Unityの地形をFBX形式で書き出すロングセラーツール

Faked Rounded Corners

ノーマルマップで角を丸めたように見せるSubstanceシェーダー

Device Monitor for SteamVR

Viveトラッカーの動作を監視するWindows用のソフトウェア

処理が重いばかりで使える感じはしない。Fluid のが全然良い。

Hardware 2.0 とジオメトリの Hold Out の組み合わせで、Fluid も Bifrost Aero もジオメトリマスク付きでハードウェアレンダリングを出来るようになった。

時間をかけてレンダリングをしてもプレビューと大差ねー! ってのが解消されそう。

以下メモ。読み返したら不満ばっかりでびっくり。

Bifrost Aero Material、ビューポートプレビューはいい感じ。

nParticle を Bifrost Aero Material を使ってレンダリング出来たら良いんだけど、もちろんそんなことは出来ない。

Density, Velocity, Templarature の減衰の設定が出来ない? とにかく動きがおかしい。パーティクルはとどまることなく上昇し続け、そしていつまでも消えない、冷めない。

しかも Maya 2016 SP1 にアップデートしたらシミュレーション結果が変わって、動画と同じものが再現できなくなった。

2016 SP1 になって、nParticle でいうところのエミッターの Inherit Velocity が完全に無効になってしまった。

SP1 の前はエミッターの影響受け過ぎだなーとは思ってたけど、影響を受け無くなったらなったで、パッとしないシミュレーションしか出来なくなった。

隠しパラメータとして Inherit Velocity があるようには見えないし、Accelerator の Inherit Velocity だと代用としてはちょっと違う。

シミュレーション要素として Velocity の減衰が無いから、エミッターが止まった後も移動していた影響がしぶとく残り続ける。動画で発生源が止まった後に火柱が傾いているのは Velocity が減衰しないから。たぶん。

シミュレーションパーティクルをキャッシュして、レンダーパーティクルは都度計算、マニュアルを読むとそんな事が出来そうな雰囲気があるけど、どうやら出来そうにない。

2016 から Node Editor で bifrostContainer の中身がいじれるようになりました! とあって期待させるが、シミュレーションが一つのノードで完結してるので、

- シミュレーションパーティクルを計算

- キャッシュ処理

- キャッシュをもとにレンダーパーティクルを都度計算

なんてネットワークが作れる感じではない。でも出来そうな雰囲気だけはある。

出来たところでシミュレーションがアレだけど。

スクラッチキャッシュが計算済みなのに、ディスクキャッシュを作る時にそれが使えない。全部再計算。

ディスクキャッシュを作る時に Scratch Cache がオンだと処理が重くなる、メモリを食う、とマニュアルに書いてある。ディスク容量も2倍食う。

テンポラリディレクトリにある Scratch Cache のファイルを見ると、ディスクキャッシュとは構成がちょっと違って、FLIP パーティクルのキャッシュがある。

スクラッチキャッシュファイルをキャッシュディレクトリに移動すればそのまま使えるんだろうか? 面倒で試してない。

Bifrost Options の Enable Background Processing がファイル毎の設定として保存できない。地味に困る。

エミッターは Bifrost Liquid と共用で、Liquid で使うパラメータが全部表示されているけど、Density の設定は Aero には影響がない。たぶん。

Hardware 2.0 レンダラーでバッチレンダリングも出来る。ただ、Density 等のマッピングはプレビューできない。

マッピングする場合はレンダリングする必要がある。

Maya 2016 の Aero は体験版で、ちゃんと使えるようになるのは Maya 2017 から。そんな印象。